在20世纪的大部分时间里,学术界发展的马克思主义对马克斯·韦伯的著作持批判态度。这种分歧源于美国学派将韦伯的观点与马克思主义对立起来的做法。然而,这种对立对马克思主义本身的影响比对学术社会学的影响更大,直到20世纪70年代末这种情况才开始发生变化,欧洲(尤其是意大利的欧洲共产主义)以及与拉丁美洲马克思主义对话的民族-大众主义思潮中都出现了新的探索方向。

迈克尔·洛维(Michael Löwy)在那个时代就指出了这两种思想流派之间的“潜在亲和力”,并在近期提出需要一种“韦伯式的马克思主义”。与此同时,博利瓦尔·埃切韦里亚(Bolívar Echeverría)将“国家企业”这一概念纳入他对现代社会的批判之中;他还认为新教伦理与资本主义精神是理解现代性的关键因素。另一方面,勒内·扎瓦莱塔(René Zavaleta)指出,忽视韦伯来研究葛兰西(Gramsci)无异于在社会科学研究中重新引入“无产阶级文化”(Proletkult)的概念。

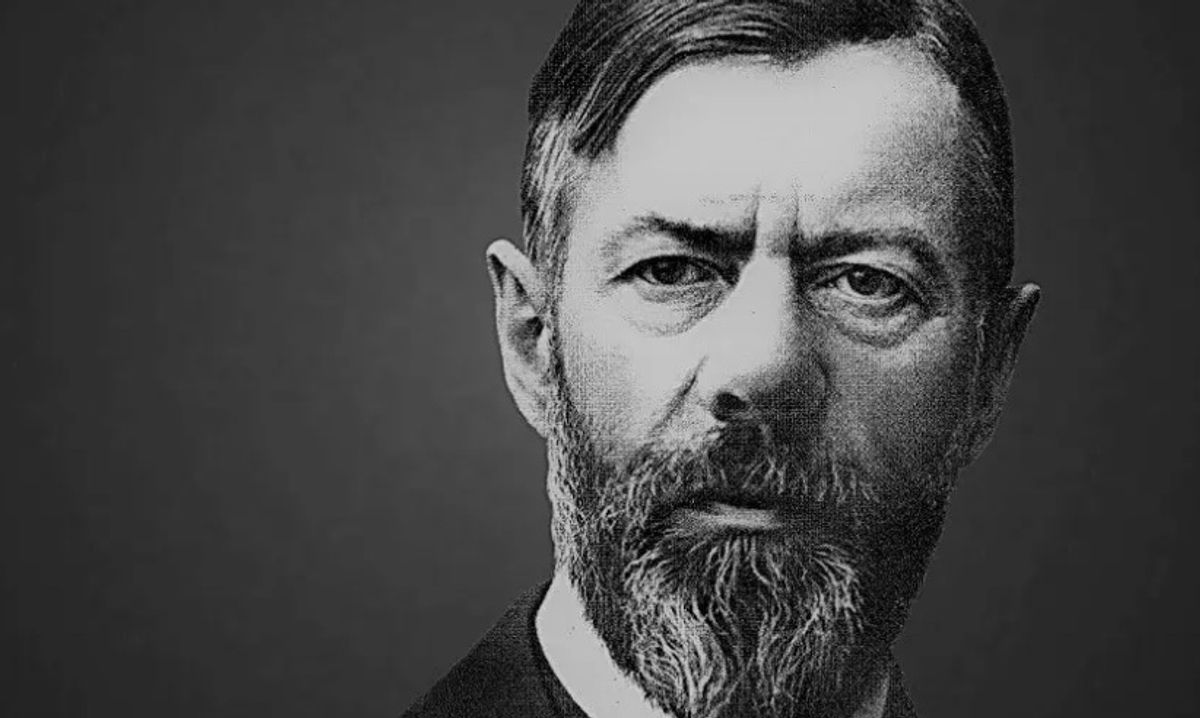

这些新的研究视角将韦伯的思想从美国社会学的框架中解放出来,这一进程在何塞·阿里科(José Aricó)1982年翻译《韦伯的政治著作》时达到了高潮。这里呈现的韦伯形象与学术界普遍传播的、被去政治化的韦伯形象截然不同——他实际上是一位积极参与政治讨论的知识分子,尽管其观点存在多重复杂性。

受马克思主义危机的影响,以及胡安·卡洛斯·波尔坦蒂埃罗(Juan Carlos Portantiero)的推动,人们重新审视了韦伯的思想,并提出了韦伯在解释后自由主义观念形成过程中的核心作用。波尔坦蒂埃罗甚至称葛兰西为“下层阶级的韦伯”。

然而,真正具有启发性的是合集《政治与幻灭》(Política y desilusión),该书为理解韦伯思想、拉丁美洲马克思主义的危机以及民族-大众主义之间的复杂关系提供了重要线索。在关于韦伯的学术研究中,这一视角常常被忽视;实际上,这种新的解读方式与从民族-大众主义角度探索马克思主义危机的替代方案不谋而合。

一个关键问题是重新解读韦伯思想中“政治”与“科学”之间的界限——人们不再盲目追求所谓的“中立性”。路易斯·F·阿吉拉尔(Luis F. Aguilar)指出,政治不能建立在任何形式的科学假设之上;政治是“意志的激情”,而非科学知识的产物。在马克思主义危机背景下,韦伯的思想提醒我们:拥有科学上的正确性并不能改变权力关系。关键在于放弃一切保障机制:知识和真理本身并不能产生政治力量。民族-大众主义的过程本质上是政治性的,其核心在于价值观、目标、利益和意志,这使人们摆脱了对“历史使命”的盲目服从。

诺拉·拉博特尼科夫(Nora Rabotnikov)指出,民族-大众主义的一个核心矛盾在于:虽然大众的民主化运动往往由具有魅力的领导者推动,这种领导力能够统一社会中的各种意志,但在追求平等的过程中,这些运动往往会形成新的官僚秩序和规则,从而维持社会结构的平衡。这种秩序虽然基于民主原则,但本质上仍属于官僚体制的一部分。因此,民族-大众主义面临着这样的矛盾:在追求平等的过程中,官僚体制的强化反而可能削弱领导者的魅力权威。

韦伯对无政府主义表现出兴趣,并高度评价了《共产党宣言》的论辩质量;然而他的现实主义立场与政治救赎的理想相去甚远。如果我们超越表面上的中立性,就能发现:在后自由主义社会中,民族-大众主义与马克思主义之间存在某种潜在的契合点——即多数人的民主与韦伯所倡导的“强烈的民族情感”(即主权)之间的结合。

墨西哥自治大学(UAM)研究员,《革命的中午》(En el medio día de la revolución)一书的作者

文章评论